Рабочие частоты каналов НЧ, применяемые в аппаратуре заводского изготовления, приведены ниже.

Резонансные реле: 185, 215, 245, 275, 305, 335, 355, 380, 405, 435, 465, 500, 530, 560, 590 Гц и 250, 268, 287, 308, 330, 354, 379, 406, 435, 467, 500 Гц (если не пользуются каналом 250 Гц). При наличии более десяти каналов следует применять неодинаковые междуканальные интервалы.

Электрические фильтры: 1080, 1320, 1610, 1970, 2400, 2940, 3580, 4370, 5310, 6500 Гц и 825, 1110, 1700, 2325, 3000, 3670, 4300, 5700, 6350, 7150 Гц или 2100, 3000, 3900, 5200, 6500, 7700, 8800, 10 000, 11 800 Гц или же 2200, 2850, 3500, 4150, 4750, 5350, 6000, 6600, 7250, 7900 Гц. Теперь чаще всего применяются частоты 185—590 Гц и 1080—7150 Гц.

Стандартные канальные частоты для телемеханических устройств таковы: 400, 560, 730, 960, 1300, 1700, 2300, 3000, 3900, 5400, 7350, 10 500, 14 500, 22 000 и 30 000 Гц. Эти параметры установлены с учетом допустимых отклонений номинальной частоты каждого канала в ±7,5% (15%).

Для изготовления фильтра чаще всего используют броневые ферритовые сердечники без воздушного зазора в средней части сердечника. Подстроенный сердечник надо удалить, заменив его латунным или алюминиевым болтом МЗХ12 с гайкой для прикрепления фильтра к плате приемника. Обмотку катушки крепят каплей воска или полистирольного клея.

Ферритовые кольцевые (тороидальные) сердечники или сердечники такой формы из пермаллоевой ленты обеспечивают в диапазоне частот от 500 до 5000 Гц максимальную индуктивность при наименьших размерах. К их недостаткам относятся трудности с намоткой и отсутствие возможности регулирования индуктивности.

Для увеличения индуктивности можно объединять друг с другом любым клеем несколько кольцевых сердечников и на них намотать общую катушку. Перед намоткой следует закруглить шкуркой края сердечника и обмотать его бумажной ленточкой. На ферритовом сердечнике марки 1000—3000НМ наматывают около 1000 витков провода ПЭВ диаметром 0,08—0,1 мм (до заполнения). Наружный диаметр сердечника должен быть от 10 до 14 мм или же больше. Настройку выполняют подбором конденсаторов. Готовые тороидальные фильтры можно устанавливать близко друг к другу без экранирования, прикрепляя их к монтажной плате клеем или же латунным или алюминиевым винтом через изоляционную шайбу, прижимающим сверху фильтр.

Данные о количестве витков и емкости для отдельных фильтров содержатся на схемах. В любительских условиях поступают так: на имеющемся ферритовом сердечнике наматывают 500 витков провода в эмалевой изоляции диаметром 0,1 мм и настраивают его конденсатором с емкостью 0,1 мкФ на частота, близкую к 1 кГц. Сердечник фильтра следующего канала должен иметь такое же количество витков, но конденсатор с меньшей в 1,83 раза емкостью (0,055 мкФ). На практике берут конденсатор несколько большей емкости, например 0,068 мкФ, но уменьшают количество витков в катушке. Укажем еще, что включение параллельно выводам фильтра на 1 кГц дополнительного конденсатора 1000 пкФ понижает резонансную частоту примерно на 5 Гц.

Если принять постоянной величину емкости конденсатора, то изменения частоты фильтра будут зависеть от числа витков следующим образом: при 500 витках частота будет 1000 Гц. Уменьшение числа витков, например, на 50 (10%) вызовет увеличение частоты на 100 Гц (10%) и наоборот. Сказанное относится к фильтрам с параллельным резонансом. Труднее изготовить фильтры с последовательным резонансом (с двумя обмотками), подстраивая их изменениями емкости.

Настройку LC-фильтров и контуров LC-генераторов можно облегчить, используя броневые ферритовые сердечники с регулируемым воздушным зазором между чашами, как это показано на рис. 3.7. Болт должен быть латунным или алюминиевым. Регулируемый воздушный зазор должен быть равен 1—3 мм (изменение этого зазора от 0,5 мм до нуля дает примерно десятикратное изменение индуктивности). Для малых частот (400—800 Гц) регулировочные изменения индуктивности в 2 раза, а для больших частот (2000—6000) Гц — более чем в 3 раза.

Крепятся LC-фильтры с броневыми сердечниками одним общим для них латунным болтом. Нужно обращать внимание на то, чтобы при завинчивании этого болта не нарушить настройки (изменение величины зазора, взаимное смещение половинок сердечника) и не вызвать растрескивания сердечника. Для этого под болт кладут упругую резиновую шайбу.

Измерение резонансной частоты фильтра НЧ методом биений дает точность до 0,1%.

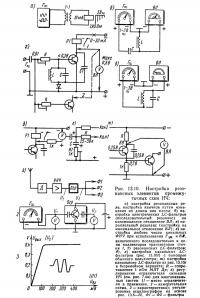

Пользуясь при настройке фильтров электронным вольтметром (рис. 13.10), устанавливают уровень сигнала от генератора звуковой частоты 0,3 В и, поворачивая ручку генератора, ищут точку, при которой электронный вольтметр В Л покажет максимальное отклонение стрелки. Тогда фильтр настроен на частоту генератора (частоту настройки можно видеть по шкале генератора). При большом числе каналов резисторы R ка входах должны быть подобраны так, чтобы при сигнале от генератора НЧ напряжением 0,3 В максимальное напряжение, измеряемое на коллекторе транзистора соответствующего фильтра, было равно 0,5 В. Иначе могут сработать соседние каналы (рис. 13.11).

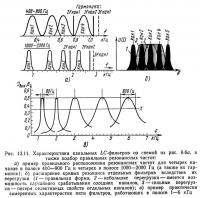

Для снятия резонансных характеристик фильтров сначала устанавливают рабочие напряжения, а затем замеряют напряжения через каждые 100 Гц, проставляя точки на миллиметровой бумаге. На горизонтальную ось слева направо наносят частоту, а на вертикальную ось — напряжения, замеренные на коллекторе. Соединив потом эти точки, получают графики, как на рис. 13.11 в. Графики показывают, что характеристики каналов с меньшей частотой более остры. Характеристику фильтра определяет так называемая ширина полосы пропускания. Эта полоса частот, расположенных с обеих сторон резонансной частоты, на краях которой отношение замеренного напряжения (или тока) к напряжению (или току) при резонансе достигает значения 0,7. На ширину полосы пропускания большое влияние имеет добротность контура фильтра; чем больше добротность, тем полоса пропускания уже, а фильтр лучше.

В многоканальных схемах надо стремиться к тому, чтобы добротность всех используемых резонансных контуров была приблизительно одинаковой. Для проверки этого надо рассмотреть первый и четвертый фильтры на 1,2 и 4,5 кГц (см. рис. 13.11 в). При сравнении окажется, что кривая первого канала более узкая и, следовательно, лучше, чем у четвертого канала. Но в то же время оба фильтра имеют одинаковую добротность. Более того, четвертый канал в этом отношении несколько лучше. Воспользуемся простым расчетом. Умножая значение максимального напряжения (рис. 13.10 г) 0,5 В на 0,7, получим 0,35 В.

На графике (см. рис. 13.11 в) проведем на этом уровне линию (X), которая пересечет отдельные резонансные кривые, показывая ширину полосы пропускания каналов. Если кривые нанесены на миллиметровую бумагу, легко вычислить, что ширина полосы для первого канала равна 200 Гц, а для четвертого — 720 Гц. Разделив резонансную частоту на ширину полосы, получим действительную добротность фильтра. Она равна 6 для первого канала (1200:200) и 6,2 для четвертого канала (4500:720).

Следует заметить, что собственная добротность резонансных контуров фильтра в диапазоне 800—10 000 Гц равна примерно 20—60 (она зависит от используемого магнитного материала сердечника и провода: чем больше диаметр провода, тем добротность выше).

Рабочую селективность колебательного контура лучше всего практически определить, измеряя добротность куметром и разделив ее на два.

Использование простейшего способа настройки LC-фильтров из рис. 6.6а возможно с помощью обычного, но точного вольтметра с диапазоном 6 или 10 В. Годится ли наш вольтметр для измерений в данной цепи, можно выяснить опытом: замерим напряжение батареи 6 В с последовательно включенным сопротивлением 1 кОм. Если вольтметр покажет больше, чем 5 В, значит, он годится, если меньше — не годится.

Для настройки LC-фильтра включим вольтметр с последовательным сопротивлением, как показано на рис. 13.10 д. На выходе приемника (см. рис. 13.10 е) — включим R1 — потенциометр 1 кОм, дополненный включенным последовательно с ним конденсатором С емкостью 0,5 — 10 мкф. Потенциометром можно плавно регулировать значение выходного напряжения.

Начнем с включения первого канала (генератора НЧ) в передатчике. Установим потенциометр R1 так, чтобы все выходное напряжение НЧ поступало на фильтры. Реле первого канала должно сработать при сигнале; если оно не срабатывает, то это значит, что резистор R имеет слишком большое сопротивление или что допущена ошибка при монтаже. При срабатывании фильтра вольтметр должен показывать 4—5 В (при напряжении питания 6 В). Теперь уменьшим сопротивление потенциометра R1 до тех пор, пока реле Р1 не сработает.

Таким же образом будем настраивать следующий канал. Резистор R (линейный потенциометр 50 кОм) первого канала надо снова установить на максимальном сопротивлении.

Если после точной настройки всех каналов окажется, что при выключенном передатчике некоторые реле вибрируют и даже на короткое время срабатывают, то это свидетельствует об очень высокой чувствительности фильтров, реагирующих даже на шум приемника. Включение несущей «успокоит» приемник. Если передатчик работает без посылки непрерывной несущей ВЧ, то следует несколько увеличить сопротивление резисторов R для отдельных канальных фильтров с целью исключения вибрации якорей реле.

Вместо измерения величины тока в цепи реле можно также измерить вольтметром постоянного тока напряжение на его катушке, вычисляя затем изменения тока по закону Ома. При регулировании реле измеряют напряжение срабатывания и отпускания якоря. Для верности это измерение следует выполнить дважды. Срабатывание при напряжении 2—3 В свидетельствует о том, что реле хорошо отрегулировано.

Осталось еще проверить, реагирует ли каждый канал только на его сигналы, а не на сигналы, предназначенные для других каналов. Если использовались в качестве резисторов R потенциометры, то можно измерить установленные значения сопротивлений и впаять вместо них постоянные резисторы.

Важным элементом фильтра, представленного на рис. 6.6 а, является также конденсатор С1. Он может быть электролитическим емкостью 0,5—1 мкФ (большая емкость вызывает запаздывание при срабатывании реле) или любого другого типа с емкостью 0,047—0,1 мкФ (например, два конденсатора 0,047 мкФ, соединенные параллельно).